Esta es peor. La peor. Es así porque son cosas que me suceden a mí, y como todos sabemos, las cosas malas son peores cuando es uno a quien le suceden. La impersonalidad verbal salva las responsabilidades y se puede dormir tranquilo.

Puedo confesarlo, suelo representar la inmortal práctica que Poncio Pilatos representa, no ya por antonomasia, sino en carácter de imagen trillada -algunos superlativos mediante-. Y en este caso, la literatura viene a jugar el papel de sustrato material de esta impúdica relación medios-fines. Hay escuelas de crítica para todos los gustos, afortunadamente; siempre podremos hallar quien sostenga las implicancias ontológicas de desdeñar el carácter catártico en la literatura que desde Eurípides La Cultura nos ha venido legando, como tampoco faltarán los místicos que nieguen el autor y desde allí cualquier vinculación posible de un imposible él con la obra.

En todo caso, también afortunadamente, una pretendida ficción tiene la prudencia de no rendir cuentas.

Como el lector sospecharía prescindiendo de esta aclaración, es un teléfono:-Sí. Daniel. Héctor, te habla. No. Creo que no tenés conexión entre mi cara y mi nombre. El cumpleaños de la hermana de Andrea. No, pará, dejá, no importa. No…

Sí. Sé que es temprano.

El que marcó está en calzoncillos, con los pies metidos en dos chinelas de tela verde, por lo demás desnudo y despatarrado en un sillón, fumando con el brazo extendido y el teléfono también verde –supondremos azar el la sospechosa similitud del tono-.El que escucha, en cambio, está acostado, un tanto mareado de sueño e incomprensión de las palabras que le llegan fortuitamente, sin objeto y sin voz, impersonales y absurdas. No sólo está acostado, está arropado bajo un peso indeterminable de colchas y sábanas que dan cuenta de la crudeza del invierno o la friolencia de quien lo soporta. Junto a él –a éste último, que he dado en llamar Daniel- duerme una mujer rubia. Permítaseme aquí una digresión: Debe haber una formalización matemática entre la sensación de belleza que una mujer emite al hombre que la contempla y la cantidad de ropa de cama que la cubre, sobreentendiéndose que ella esté desnuda bajo las sábanas. La matemática, como cualquier lenguaje, en última instancia, da para cualquier cosa.

Me faltó aclarar que el primero, quien tuvo la decisión de tomar el aparato e iniciar la oscura y breve conversación, está positivamente ebrio, y posiblemente lleve un tiempo sin dormir. Es uno de esos sórdidos personajes que alguna literatura ha aprovechado sin demasiados miramientos hasta secarlos de cualquier connotación poética de precio: un melancólico, un alcohólico, acaso un poeta.

Siguen:

-Escuchame. Tengo algunas cosas para decirte. No sólo voy a insultarte a vos y a tu linaje ascendente y tu posible descendencia. No, dejá. No me conocés. No entendés el chiste. Shhh. Escuchame, digo. No me importa. Estoy borracho, ni siquiera creo que me importe alguna cosa. Esta tarde. A las ocho. A las siete. Siete y media. Qué sé yo… Está bien: siete y media. En Trejo y Duarte Quirós hay un café, ahí a esa hora. Sí- cortan mientras todavía se escucha una voz.

Daniel, apenas más despierto que cuando atendió, mira a su mujer, intensamente rubia, intensamente desnuda. Suspira.

Héctor, temblando, permanece junto al teléfono. Los tipos como él no sobrevivirían en mundos más justos, menos permisivos. El autor no sabe si agradecer o lamentar éste, uno de los mundos posibles, en el que hombres como Héctor tengan que verse tentados por el suicidio en cada fracaso rotundo, en cada recuerdo abismal. Qué se le va a hacer…

A las siete y veinte ya se puede ver a Héctor esperar impaciente en su silla. Espera un vasito de ginebra. No sé si lo sabe, pero creo que lo hizo para que el olor en la boca vaya aclarando y adelantando algunas características que por pudor no quiere verbalizar frente a su enemigo. Piensa en el otro como eso, como un enemigo mortal, esperando, dejándolo consumirse en su nerviosismo, su sudor, sus ganas de emborracharse para olvidarse hasta mañana.

Daniel camina tranquilo pero ya corroído por una curiosidad infernal, capaz que aniquilar a todos los gatos del mundo si tuviera la delicadeza de respetar refranes populares. Llega a la esquina, mira el reloj pulsera. Ve la alta torre y el descomunal reloj. Por algún augurio inescrutable, no coinciden, pero sólo por tres minutos. Y no es tiempo de pensar cuál está mal ajustado, si alguno lo está. Como si no fuera posible que ni uno solo de los relojes en el mundo… Y ahí está el otro, doblado en su silla, con la nariz a centímetros de la mesa. Se interrumpe al verlo, claro. No parece muy amenazante. Es flaco, alto teniendo en cuenta que está sentado y las viejas que pasan a su lado apenas lo aventajan en algunos centímetros. Ahora se incorpora, aún sentado, y lo mira, fijamente. Tiene los ojos brillosos y grandes, por demás bellos.

Daniel entra y se sienta frente a él. Permanece callado, pero por otro lado no es él quien se supone tenga que hablar. El otro, todavía no Héctor, pero sí ya uno que hiede a alcohol, tampoco habla. El clima es ciertamente tenso y el mozo parece inoportuno al cortarlo con un qué va a ordenar. Un café en jarrito, dice Daniel. Y una medialuna –posiblemente lo intachable de su pedido tienda a contrastar con la segunda ginebra que solicita el otro-.

Héctor sigue callado. Daniel también. El mozo se va. Vuelve después de un tiempo incalculable y el lector irá notando que este carácter del tiempo suele repetirse en estas ocasiones. Entonces Héctor bebe el pequeño vaso de un sorbo rápido y hace una mueca de desagrado y tose.

- No tenemos mucho que ver. Estás vestido con ropa que calculo cara y tenés auto. Yo por el momento, es decir, hasta que me rajen, doy clases de secundario y gasto la plata de una manera que no comprenderías. Por supuesto que no soy mejor. No estoy emitiendo un juicio al respecto, esto es pura descripción.

Cuando era chico ya me había dado cuenta de que nunca iba a tener mucha plata porque eso implicaba darle tiempo a la plata. Ya a los once años mi tiempo era mío y siempre lo preferí a la plata… Divago. No escuches. A qué iba. Ah, sí. Que no tenemos mucho en común. Recordarás mi cara, de todos modos. Ahora que me ves.

-Sí. Un cumpleaños de alguien.

-La hermana de Andrea. De lo que se deduce que conozco a la hermana de tu mujer y ahí ya tenemos algo.

-Sí, efectivamente, Laura, la hermana de Andrea. Qué pasa.

-Te estoy robando el tiempo, me imagino. Mejor. Quiero quitarte lo que me sea posible. Soy alguien pequeño. Mi voluntad y el mundo siempre parecen no querer corresponderse, como los amores de las novelas mexicanas. Todo un problema: terminás convencido de vivir en un solipsismo marca Cartesius. Y, claro está, me aferro a lo que parece real como no sabés cómo. Querría hacerte mierda, pero soy cobarde. No puedo golpear fuerte, y mi verborragia mitiga el valor de mis palabras-.

Daniel parece no entender todavía. Héctor, como yo, lo nota.

-Tu mujer, Danielito, tu mujer.

-Me imaginaba.

-No parece… Ahora decime: ¿qué es lo que podés imaginarte? Somos gente grande y estamos en un problema, pero el mío es mayor, porque tengo mucha imaginación. Yo en tu lugar ya me hubiera pegado un tiro. Así qué decime, decime qué mierda podés imaginarte –se acalora, el rostro se le enrojece levemente, se detiene y llama al mozo con un gesto: otra ginebra-.

-Me imagino que te acostaste con ella, que estás enamorado, que me tomás por pelotudo.

-Me refería al alcance de tu imaginación. Cuando decís “acostaste con ella”, ¿realmente lo representás en tu cabecita? ¿Elegís una de sus caras de goce, una entre las que tengas en tu memoria, y la adosás a la situación pero incluyéndome? ¿Añadís por casualidad el repertorio de gemidos y grititos al caso? Ya los escuchaste, la precisión podría ser admirable. Conocés su cuerpo y las cosas que le gustan a su cuerpo. ¿Hasta dónde llega el detalle? ¿Cómo hacés para no romperme la cabeza en el momento que decís “acostaste”? Mi enamoramiento es lo de menos. Es más, casi te ayuda: me hace ver más imbécil… pero el “acostaste”…-

Héctor disfruta. Es un escritor, le pertenece esta victoria momentánea que dura unos cuantos segundos. Daniel deja escapar un imprevisible bufido.

-Tenés razón. Debería reventarte la cara. Pero como dijiste, somos tipos muy distintos. Yo estoy casado, vos te acostás con mi mujer. No quiero que lo entiendas en caso de que puedas. Te pido solamente que te vayas. Voy a pagar esta medialuna y tus ginebras y vos te vas a ir por donde viniste. No vas a volver a hablar con Andrea. Y no porque yo quiera- el gesto en la cara de Daniel es irreproducible por vías literarias, pero va entre el ocultamiento de cierta genialidad y un algo resignado, hastiado. No lo conocemos, una lástima.

Héctor padece un estupor que las caricaturas traducen en un sudor constante y presumiblemente frío. Ambos callan. Cómo y por qué Héctor súbitamente lo entiende, lo ignoraremos. El carácter de narrador, empero, me fuerza a explicar su repentina huída, tal vez sus postreras lágrimas y el desgarro que este relato no incluye. De todas maneras, antes de esto llega a hacer una última pregunta.

-¿Vos me estás diciendo que esta no es la primera vez que alguien te viene con esto?-

La explicación consiste en una lacónica traducción del gesto de Daniel: un “por supuesto”.

02/06/08

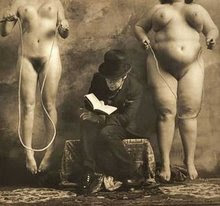

Nota: La imagen ha sido añadida posteriormente. Se puede considerar que la elección quedó determinada por alguno de los comentarios. O no.